保育園の園内研修とは?目的・進め方・おすすめテーマをやさしく解説

保育の質を安定的に高めるためには、日常業務の延長線上で学びを積み重ねる「園内研修」が欠かせません。

園の課題や実情に即したテーマを設定できるため、外部研修では得られない実践的な効果が期待できます。新人育成や離職防止、保育観の統一など組織運営にも直結する取り組みであり、厚生労働省の指針でも体系的・計画的な実施が求められています。

本記事では、園内研修の目的や進め方、効果的なテーマ例を整理し、園長や主任が現場で活かせる視点を解説します。

目次

園内研修とは?

園内研修は、保育園の職員が園内で自主的に行う学びの機会であり、日々忙しい現場の中で立ち止まり振り返る貴重な時間です。

外部研修と違い、園ごとの課題や実情に合わせて内容を設定できるのが大きな特徴で、ヒヤリハット事例の共有や保育計画の検討など、すぐに実践に生かせるテーマを扱えます。新人保育士の育成や職員間の保育観の統一にも有効であり、離職防止やチーム力向上にもつながります。

さらに厚生労働省の『保育所保育指針解説』でも、施設長には「体系的・計画的な研修機会の確保」と「職員が研修に参加できる体制づくり」が求められていると明記されており、園内研修は園運営における重要な取り組みとして位置づけられています。

出典:こども家庭庁『保育所保育指針解説[4](第3~5章)』第5章「職員の資質向上」より

保育園で園内研修を行う4つの目的

園内研修を実施する目的は、単に保育のスキルを高めるだけではありません。

日々の保育の中で感じる違和感や不安、職員間の考え方のずれなど、言葉にしにくい課題と向き合うためにも、園内研修は大きな役割を果たします。ここでは、園内研修を行う4つの主な目的について紹介します。

保育士のスキルアップ

園内研修の大きな目的の一つは、保育士一人ひとりの専門性を高めることです。現場では、同じ「子どもとの関わり方」でも職員によって声かけや対応が異なる場合があります。園内での共通事例をもとに、どう関わるのが望ましいのかを一緒に考えることが、スキルの底上げにつながります。

たとえば、「落ち着きのない子への対応」をテーマに、園内研修を実施したある園では、心理学の「応答的関わり」の考え方を学んだことで、職員の声かけや姿勢が大きく変化し、子どもたちも安心して過ごせるようになったという報告があります。

保育士が抱える悩みと向き合う

保育士の離職理由で最も多いのは「職場の人間関係」と言われていますが、その背景には日々の悩みを相談できる場がないこともあります。

園内研修では、実際に困っている場面やケースを共有し、「自分だけが悩んでいるわけではない」と感じられる機会になります。

特に若手保育士にとっては、「みんなも同じように悩んでいたんだ」と知ることが、心の支えになることも多いです。園内研修は、単なる知識の学びだけでなく、感情や葛藤を言語化する機会としても重要なのです。

園全体での保育観の共有と統一

保育方針や価値観のばらつきは、子どもや保護者にとっても混乱を招く原因となります。園内研修は、園として大切にしたい保育観を職員全員で共有し、共通認識を持つための場です。

たとえば、生活習慣の指導において「見守る」「手を貸す」どちらを優先するかは園の方針によっても異なります。その基準をあいまいにしたまま進めてしまうと、現場では指導に差が出てしまいます。園内研修で方針のすり合わせを行い、保育の一貫性を保つことが信頼につながります。

保育士同士の意見を知る

園内研修の場では、日常業務ではなかなか交わらない意見や視点を知ることができます。特に縦の関係が強くなりやすい保育現場では、研修という場を通じてフラットな話し合いができると、相互理解や信頼関係の構築に役立ちます。

「こんなとき、どうしてますか?」「それ、うちのクラスではこうしてるよ」など、具体的な情報交換がしやすいのも園内研修ならではのメリットです。互いのやり方を知ることで、「あの人はこういう意図だったんだ」と誤解を解消するきっかけにもなります。

園内研修の主な方法

園内研修と一口に言っても、その方法はさまざまです。園によって実施スタイルは異なり、テーマや参加者の構成に合わせて柔軟に選ぶ必要があります。

ここでは、実際に多くの保育園で取り入れられている4つの代表的な方法をご紹介します。園の実情に合わせて、無理なく取り入れやすい形から始めてみましょう。

講義研修

講義研修は、知識や制度の基礎を全体で共有する場として効果的です。園長や主任が講師を務めることもあれば、保育所保育指針や児童福祉法などの最新情報を整理して伝える機会としても活用されます。

たとえば、「虐待対応マニュアル」や「食物アレルギー対応ガイドライン」など、年度初めに園内で共通認識を持っておくべき内容は、講義形式で効率的に伝えるのが適しています。資料やプリントを用意すれば、後日の振り返りにも活用できます。

ディスカッション・グループワーク

対話型の研修は、保育観の違いに気づき、お互いの考えを尊重し合う関係づくりに有効です。数人ずつのグループに分かれ、テーマに沿って意見交換を行うスタイルは、参加者の主体性を引き出しやすいのが特長です。

ある園では、「クラスで気になる子への対応」をテーマにしたグループワークを実施。他クラスの実践を聞くことで、対応の幅が広がっただけでなく、「あの先生も同じように悩んでいた」と安心感を得られたという声もありました。

公開保育

公開保育とは、実際の保育の様子を職員同士で見学し合い、その後に意見交換を行う研修方法です。日常の保育を題材にすることで、理論と実践のギャップに気づきやすくなり、自分の保育を客観視するきっかけにもなります。

見学後には、「この場面での声かけ、どうしてこのタイミングだったのか?」「他にも方法はあったかもしれない」といった前向きな対話が生まれます。公開保育は、保育の引き出しを増やすことにもつながります。

外部講師の招聘

特定の専門性が必要なテーマについては、外部の講師を招くことで新しい知見や刺激を得られるのがメリットです。近年は、保育士のメンタルヘルスや発達特性への対応など、専門性の高い分野でのニーズが高まっています。

たとえば、ある自治体では「感情労働と自己ケア」をテーマに臨床心理士を招いた園内研修を実施。参加した保育士からは「気持ちを言語化できるようになった」「自分を責めすぎなくなった」との反応がありました。

外部講師を呼ぶことで、園内だけでは生まれにくい視点が加わり、職員の学びに深みを与えてくれます。

園内研修の進め方

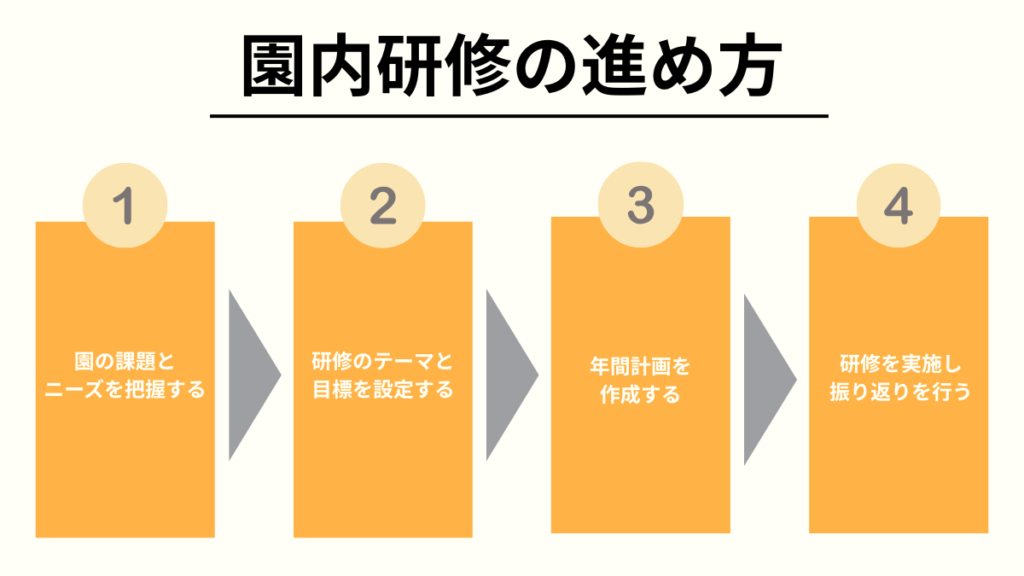

園内研修は、ただ実施すればよいというものではありません。事前の準備から実施後の振り返りまで、明確な流れと目的意識を持って取り組むことで、初めて意味ある学びの時間になります。

ここでは、園内研修を効果的に行うための基本的な進め方を4つのステップでご紹介します。

園の課題とニーズを把握する

最初のステップは、園内にどのような課題や改善点があるのかを明確にすることです。日々の業務や職員間の会話の中に、見えてくるヒントがたくさんあります。「保護者対応に差がある」「連携がうまく取れていない」など、小さな違和感を拾い上げましょう。

事前に簡単なアンケートをとったり、ミーティングで職員からの意見を集めたりすることが有効です。職員が感じているニーズをもとに研修を企画すれば、「自分ごと」として捉えてもらいやすくなります。

研修のテーマと目標を設定する

課題を把握したら、それに対して研修で何を学び、どのような状態を目指すのかというテーマと目標を明確に設定します。「保育の基本を学ぶ」「対応の仕方を共有する」といった広い内容でも、実際には「園全体で対応の統一を図る」「共通言語を持つ」といった具体性があると、参加者の理解が深まります。

目標は“〇〇ができるようになる”“〇〇について自分の考えを持てる”など、行動や意識の変化を想定して設定すると、実施後の振り返りにもつながります。

年間計画を作成する

単発で終わらせず、年間を通じた研修計画を立てることで、継続的な学びの文化を園内に根付かせることができます。年度当初に年間スケジュールを共有し、研修日をあらかじめ確保しておくと、忙しい時期にも無理なく実施できます。

たとえば、「春は新人支援」「夏は安全対策」「秋は行事の振り返り」「冬は職員間連携」など、季節ごとの課題を織り込んだ設計も有効です。職員の負担が偏らないように、役割分担やファシリテーターの持ち回りも検討しましょう。

研修を実施し、振り返りを行う

研修を実施したら、そのまま終わりではなく、振り返りの時間をしっかりと確保することが重要です。実施後に記録を残したり、感想を共有したりすることで、研修の効果が定着しやすくなります。

たとえば、「今日の気づきを1つ書き出す」「明日から取り入れたいことを付箋に書く」といった簡単な方法でも、参加者の内省を促すことができます。また、記録は次回以降の研修テーマ設定にも役立ちます。

このように、目的→実施→振り返り→改善というサイクルを回すことで、園内研修はより実践的で意味ある時間になっていきます。

園内研修を進める上でのポイント

せっかく計画を立てて園内研修を実施しても、参加者が「受け身」のままでは、学びの定着にはつながりません。参加しやすい雰囲気づくりや、意見交換が活発になるような配慮を行うことで、園内研修の質は大きく向上します。

ここでは、園内研修を効果的に進めるための3つのポイントをご紹介します。

全員が参加しやすい雰囲気を作る

まず大切なのは、研修に対する心理的ハードルを下げることです。「また研修か…」「時間が長いだけ」と感じてしまう職員がいると、研修そのものへのモチベーションが下がってしまいます。

たとえば、冒頭に簡単なアイスブレイクを取り入れたり、「今日は何を持ち帰りたい?」など一言共有の時間を設けたりするだけでも、場の空気は柔らかくなります。園長や主任といった立場の職員も、一参加者として関わる姿勢を見せることで、場全体が開かれた雰囲気になります。

若手からベテランまで意見を出しやすくする工夫

保育現場では、年齢や経験によって発言のしやすさに差が出やすい傾向があります。特に若手職員は、「間違ったことを言ってしまったらどうしよう」と不安を抱えがちです。

このようなときは、グループの編成やファシリテーションの工夫が有効です。たとえば、若手とベテランを混在させたグループで、「経験者から聞きたいこと」といった視点で対話を始めると、自然に交流が生まれやすくなります。

また、「全体発表は希望者のみ」「付箋に書いて貼り出す形式」など、話す以外の方法で意見を出せる仕掛けも効果的です。

研修内容を記録し、次に繋げる

園内研修は単発ではなく、継続して改善を積み重ねていくことが重要です。そのためには、研修中に出た意見や事例、振り返りの内容を記録に残し、次の研修や日々の保育に活かす仕組みを整えることが必要です。

たとえば、議事録を共有フォルダに保存しておいたり、「学びメモ」として休憩室に掲示するなど、職員全員がいつでもアクセスできる形での蓄積がおすすめです。

また、前回の研修内容を冒頭で軽く振り返るだけでも、「この学びは続いている」という実感につながり、研修への意識が高まります。

研修後のフォローと現場への活かし方

園内研修を実施するだけで満足してしまうと、その内容が日々の保育に活かされず、形式的な取り組みで終わってしまうことがあります。大切なのは、研修後にどれだけ現場で実践し、それを継続していけるかです。

ここでは、研修内容の定着を図るための2つの視点をご紹介します。

研修後の実践定着を促す仕掛け

研修で得た学びを現場で活かすには、実践への第一歩を踏み出しやすくする工夫が必要です。特に新しい視点や手法を取り入れる場合、「やってみたいけど不安」「他の先生はどうしているのだろう」といった心理的なブレーキがかかりがちです。

そこで有効なのが、「〇〇をやってみたシート」や「1週間チャレンジカード」といった簡単な実践記録です。これは、学んだことを試してみた結果を自由に書き留めるもので、提出の義務はなく、共有も任意にすることで気軽さを保ちます。

記録を通じて「試す→振り返る→共有する」という小さなサイクルを作ることで、学びが日常に溶け込んでいくことが期待できます。

成果を園内で共有する仕組み

研修後の実践が個人の中で完結してしまうと、せっかくの学びが園全体の財産にはなりません。大切なのは、実践の成果や気づきをチームで共有し合える環境を整えることです。

たとえば、月に1度の「ミニ発表タイム」を設定し、「最近やってみてよかったこと」や「失敗から学んだこと」を1人2分程度で話す時間を設けると、敷居が低く、情報共有の習慣が生まれます。

また、共有した内容を「園内の実践集」としてまとめていくと、新人や他のクラスの職員にとっても役立つ資料になります。

このように、研修後の学びを園全体で循環させることが、園の文化としての成長にもつながります。

園内研修でおすすめのテーマ例

園内研修を計画する際に、「何をテーマにしたらよいかわからない」と悩む園長先生や主任保育士の方も多いのではないでしょうか。テーマ選びは、研修の成果を左右する重要なポイントです。ここでは、目的や職員の立場に応じて実施しやすい3つのテーマ例をご紹介します。日々の業務や課題とリンクさせて、効果的な研修計画を立てましょう。

新人研修で活用されるテーマ

新人保育士に向けた園内研修では、保育の基本姿勢や園のルール、日常的な声かけや安全管理の基礎などを扱うのが効果的です。たとえば、「午睡中の見守り体制」「食事介助のポイント」「保護者対応の基本」など、具体的な場面を切り取った内容は、実務への定着率も高くなります。

ある園では、新人職員を対象に「先輩保育士によるミニレクチャー」をシリーズ形式で行っており、「誰に聞けばいいかわからなかったことが、研修でクリアになった」と好評でした。不安や戸惑いを減らすことが、新人の離職防止にもつながります。

中堅・全体向けのテーマ例

中堅や全職員向けの研修では、保育の質を高めるための共通理解やリーダーシップに関する内容が有効です。たとえば、「クラス間の連携を円滑にするには」「実習生・後輩への関わり方」「年齢別の発達理解と対応」などは、現場経験のある職員だからこそ深く議論できます。

特に、主任クラスが進行役を務めることで、学びと組織マネジメントが両立できる研修になります。「対話を通して他の職員の考え方を知る機会になった」「自分の言動を見直すきっかけになった」といった声が挙がるような、内省型のテーマが効果的です。

最近注目されているテーマ(虐待防止・保護者対応など)

現在、園内研修のテーマとして「虐待防止」が強く求められるようになっています。

こども家庭庁が2023年に発行した『不適切な保育の未然防止および発生時の対応についての手引き』では、保育現場において、日常的な振り返りや職員間の気づきの共有を通じて、虐待や不適切保育を未然に防ぐことの重要性が明記されています。

園全体で定期的に学びを深めることで、職員一人ひとりが当事者意識を持ち、安心・安全な保育環境の構築につながるとされています。

出典:こども家庭庁(2023)『不適切な保育の未然防止および発生時の対応についての手引き』

園内研修を成功に導くサポートツールの活用

園内研修を計画・実施・改善していくには、人材確保やスケジュール調整、記録管理など、多くの業務が伴います。現場の負担を軽減し、継続的な学びの場として園内研修を機能させるには、外部のツールや支援サービスを上手に活用することが重要です。ここでは、園内研修にも役立つ人材育成支援ツールをご紹介します。

「採用担当らいん君」でできること

保育園の人材確保は、園内研修の質と継続性にも直結します。十分な人員が確保されていなければ、そもそも研修を行う時間や余裕が生まれません。そんな中で注目されているのが、LINEを使って採用活動を支援する「採用担当らいん君」というサービスです。

このツールは、求職者とのやり取りを自動化できるため、面接調整や園の魅力発信などを手間なく行えるのが特長です。また、動画や画像の送信機能を活用して、園内研修の取り組みを事前に紹介することで、ミスマッチのない採用にもつながります。

実際に導入した園では、「説明会への参加率が上がった」「研修に前向きな求職者が増えた」といった声もあり、採用と育成を一体で考える流れが生まれています。

人材育成と採用をつなぐという視点

「採用」と「研修」は別物と考えられがちですが、実は密接に関わり合っているプロセスです。園の理念や保育方針、育成体制に共感した人材を採用できれば、その後の園内研修もスムーズに進み、早期離職のリスクも下げることができます。

採用段階から「どのように育てるか」という視点を持ち、研修計画と連動させることで、人材育成の質と園全体の安定感が大きく変わってきます。LINEツールのように、日常的なコミュニケーションを可視化できる仕組みを取り入れることで、採用〜定着〜戦力化までの流れを一気通貫で支援できます。

園内研修を単なるイベントに終わらせないためにも、採用支援ツールの活用は、現代の保育現場にとって重要な選択肢のひとつです。

【執筆者情報】

上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。

保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。