小1プロブレムとは?保育園と家庭の連携による予防策を解説

小学校入学を迎える子どもたちは、大きな環境の変化に直面します。その適応がうまくいかず、授業中に落ち着けなかったり、登校を嫌がったりすることがあります。文部科学省の調査でもこの課題の深刻化が指摘されており、園と家庭、そして小学校が一体となった予防的な取り組みが求められています。本記事では、小1プロブレムの原因や園でできる工夫、家庭でのサポート方法を整理し、子どもが安心して学びをスタートできるための実践的な視点を解説します。

小1プロブレムとは?

小1プロブレムとは、幼稚園や保育園から小学校に進学した子どもが、生活や学習にうまく適応できずにつまずく現象を指します。授業中に座っていられなかったり、先生の指示が理解できなかったりするなどの行動が見られ、時には登校拒否につながるケースもあります。文部科学省の調査でも、小学1年生の不適応は近年増加傾向にあり、教育現場だけでなく保育園にも関わる課題です。

小1プロブレムで見られる子どもの行動例

- 授業中に立ち歩いてしまう

- 課題に集中できない

- 友達とトラブルが増える

- 学校に行きたがらない

こうした行動は「性格」ではなく、環境の変化や準備不足から生じることが多いとされています。

園で気づける小1プロブレムの“予兆”

保育園の時点でも予兆を見つけられる場合があります。

- 集団遊びに馴染みにくい

- 環境の変化に強く不安を示す

- 生活習慣の自立が不十分

園での観察と家庭との情報共有が、入学後のつまずきを防ぐ第一歩です。

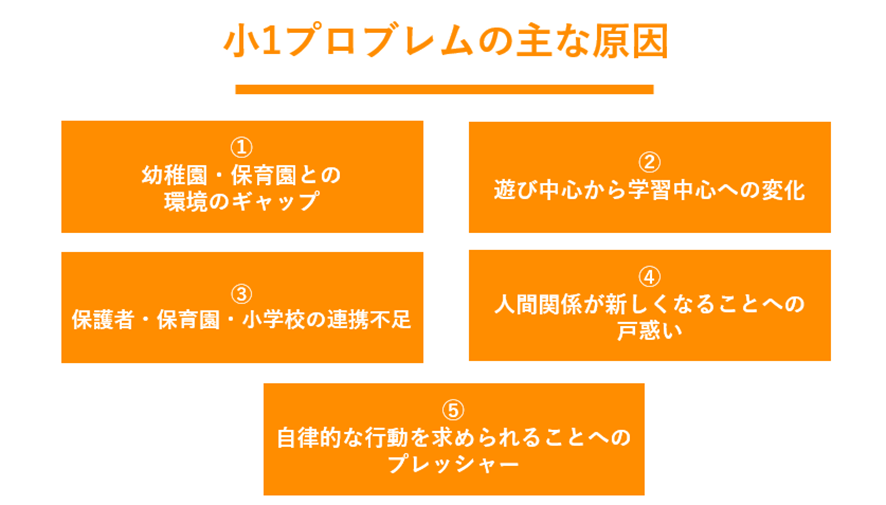

小1プロブレムの主な原因

小1プロブレムは単なる「子どもの個性」ではなく、環境の急激な変化や大人側の支援不足から生じることが多いといわれています。ここでは主な原因を整理し、園でできる視点を確認します。

幼稚園・保育園との環境のギャップ

保育園は生活や遊びを中心にした環境ですが、小学校は学習や規律が重視されます。この「環境のギャップ」が子どものストレスになりやすいのです。たとえば、園では自由に発言できていた子が、学校では「手を挙げてから話す」ルールに戸惑うことがあります。環境心理学でも、人は急激な環境変化に適応する際に不安を感じやすいとされており、保育の段階で「小学校につながる生活習慣」を少しずつ意識することが予防につながります。

遊び中心から学習中心への変化

保育園では体を使った遊びや創作活動が多く、子どもは楽しみながら学んでいます。一方、小学校では机に座って学習する時間が長くなります。この変化に慣れない子は「勉強が嫌い」と感じやすく、学習意欲が低下することがあります。特に発達心理学では「成功体験の積み重ね」が自己肯定感の土台になるとされ、園での遊びを通じた「集中してやり遂げる体験」が小学校での学習適応を助けます。

保護者・保育園・小学校の連携不足

小1プロブレムは、家庭や学校との連携不足によって深刻化するケースもあります。園で気づいた子どもの課題が小学校へ引き継がれなければ、先生は入学後に突然対応せざるを得なくなります。また、家庭でも「勉強しなさい」と急に厳しくなると、子どもは余計に不安を感じます。文部科学省は「保幼小連携」を推進しており、園からの情報共有や、保護者への生活習慣アドバイスが重要とされています。

人間関係が新しくなることへの戸惑い

小学校では、園で仲良くしていた友達と別のクラスや学校になることがあります。新しい友達づくりに戸惑い、孤立感を抱える子もいます。保育園で「異年齢交流」や「小集団活動」を経験しておくことで、人間関係の変化に対応しやすくなると指摘されています。実際に、異年齢活動を導入している園では「小学校で友達を作るのが早かった」という保護者の声も多くあります。

自律的な行動を求められることへのプレッシャー

小学校に入ると「時間割に従って動く」「持ち物を自分で管理する」など、自律的な行動が求められます。園で「片付け」や「身支度」を大人が手助けしすぎると、入学後に一気にプレッシャーを感じることがあります。心理学的にも「自律性の発達」は幼児期後半に伸びやすいとされており、保育園の段階から少しずつ「自分でできた」という体験を積ませることが、後の安心感につながります。

園でできる予防の取り組み

小1プロブレムは小学校入学後に突然起こるものではなく、就学前の保育の積み重ねが影響します。園での工夫次第で予防できる部分も多くあります。ここでは園で取り入れやすい取り組みを紹介します。

遊びを通じて育てる「主体性」と「社会性」

主体性とは「自分で考え、行動する力」、社会性とは「相手の気持ちを理解し、協調する力」です。遊びの中で子どもは自然にこれらを学びます。たとえば「ごっこ遊び」で役割を決めたり、「ブロック遊び」で順番を守ったりする経験が、社会性の発達につながります。

心理学者ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」の理論でも、大人や友だちとの関りの中で学びが促されるとされており、保育の役割は大きいと言えます。

「発達の最近接領域」の理論 : 教授・学習過程における子どもの発達 | ヴィゴツキー著 ; 土井捷三, 神谷栄司訳 三学出版, 2003.7

「やってみたい」を引き出す環境づくり

「挑戦したい」という気持ちは学習意欲の基礎になります。園では、子どもが自ら手を伸ばせる遊具や教材を置き、失敗してもやり直せる環境を整えることが大切です。たとえば、ハサミやのりを使った製作活動では「自分でやってみた!」という達成感が芽生えます。こうした経験が「できるかもしれない」という前向きな気持ちを育て、学校での学習に取り組む姿勢につながります。

「学習姿勢」の土台づくり

小学校の授業にスムーズに移行するには、「集中して話を聞く」「決められた時間座る」といった学習姿勢が必要です。園では絵本の読み聞かせや朝の会など、短時間でも「聞く・座る」経験を積むことが有効です。また、少しずつ活動時間を延ばしていくことで、無理なく集中力を養えます。実際、入学前に「座って話を聞く時間」を意識的に増やした園では、保護者から「小学校に入って落ち着いて授業に参加できた」という声が寄せられています。

自己肯定感を育む保育を意識する

失敗しても挑戦を続けられる子どもほど、小学校でのつまずきを乗り越えやすいといわれます。これは「自己肯定感」が影響しています。園では「頑張ったね」「工夫したね」とプロセスを認める声かけを意識することが重要です。内閣府の調査でも、日本の子どもの自己肯定感は諸外国に比べて低いとされており、保育現場での積極的な働きかけが必要です。

小学生との交流機会を設ける

地域の小学校と連携し、在校生との交流を行うことも効果的です。給食体験や合同遊びを通じて「小学校は怖くない」というイメージを持つことで、不安の軽減につながります。文科省の「幼保小連携推進事業」でも、小学校との交流活動が推奨されており、園主導で積極的に取り入れることが望まれます。

家庭でできるサポートの仕方

小1プロブレムを防ぐには、園だけでなく家庭でのサポートも欠かせません。保護者が日常生活の中でできる工夫を知っていることで、子どもは安心して小学校生活をスタートできます。

子どもの話をよく聞き、不安に寄り添う

入学前後は子どもの心が揺れ動く時期です。「学校に行きたくない」と言ったときに否定せず、まずは気持ちを受け止めることが大切です。臨床心理学でも「受容的に話を聞いてもらえる経験」が安心感を生み、次の行動への意欲につながるとされています。具体的には「そう思ったんだね」「緊張したんだね」と共感する言葉をかけ、解決よりも気持ちの共有を優先すると効果的です。

生活リズムを整える

小学校では決まった時間割で動くため、早寝早起きや朝食習慣が学習意欲や集中力に直結します。厚生労働省の調査でも、睡眠不足の子どもほど授業中の集中が難しいことが指摘されています。入学前の春休みから、家庭で「学校と同じ時間に起きて朝食をとる」練習をしておくとスムーズに適応できます。

身の回りのことを自分でやる習慣

ランドセルの準備や着替えなど、小学校では自分で行動する場面が増えます。園時代に大人が先回りしすぎると、入学後に一気に負担がのしかかります。家庭では「明日の服を自分で選ぶ」「給食袋を自分で準備する」など、小さな自立の積み重ねが自信につながります。教育心理学でも「自己効力感(自分はできるという感覚)」は挑戦する力を支えるとされており、家庭での自立支援は大きな意味を持ちます。

園と家庭で情報を共有する

保育園で気づいた子どもの特性や課題を、家庭と園で共有しておくことは入学後の支援に直結します。たとえば「集団活動では少し不安が強い」といった情報を保護者が理解していれば、家庭でも補う対応ができます。また、園長や担任が「学校に伝えたいこと」を家庭経由で共有することは、就学先の先生へのスムーズな引き継ぎにもつながります。

まとめ|子どもの育ちと園の体制、どちらも支えるために

小1プロブレムは、子どもに原因があるのではなく、幼児期から小学校への大きな環境の変化が要因となって起こります。園では遊びや生活習慣を通して主体性や自己肯定感を育み、家庭では生活リズムの安定や不安に寄り添う関わりを心がけることが、予防につながります。

さらに園の取り組みを支えるには、職員が安心して働ける体制づくりが欠かせません。小学校や保護者との連携、職員研修などを充実させるためには、人材の確保と業務の効率化が大きな課題となります。チポーレの「採用担当らいん君」は、採用業務をLINEで自動化できるツールで、保育士確保を強力にサポートします。

園と家庭がそれぞれの役割を担い、体制づくりと子どもの育ちを両立させることで、安心して小学校生活へつなげることができます。

詳しくは、採用担当らいん君|公式サイトをご覧ください。

【執筆者情報】

上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。

保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。